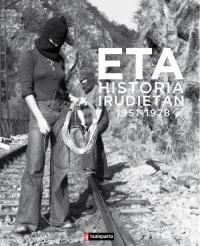

Retrato en blanco y negro • Prólogo y fotografías del libro 'ETA, una historia en imágenes (1951-1978)'

La fotografía en blanco y negro se mueve en una tonalidad cromática limitada, matizada por la gama de grises. La época que nos ocupa, que va de 1951 a 1978, tiene acentuada esa tendencia, aunque no tanto por motivos artísticos, sino por el maquillaje del propio periodo histórico. Lo dijo Franco, protagonista, dictador, artífice y verdugo del mismo: “Nosotros no somos ni un paréntesis, ni una dictadura entre dos tiempos. Constituimos una verdadera rectificación histórica”.

Franco murió a finales de 1975, después de consumar las últimas sentencias a muerte contra Otaegi y Txiki, voluntarios en ETA, y Baena, Sánchez Bravo y García Sanz, militantes del FRAP. Tres años más tarde, en 1978, España aprobó una Constitución que no logró mayoría en referéndum en Hego Euskal Herria y que sigue vigente hasta hoy, casi sin modificaciones.

Los primeros años retratados en este libro dejaron en las retinas un poso gris, de ceniza y de plomo. A partir de la década de los setenta, a esa fotografía se le fueron añadiendo colores: los de una nueva generación que no había conocido los años de la guerra, de la cárcel y del exilio. Al principio eran un puñado. Luego, una ola que contaminó y que fue contaminada en las fábricas, en las calles, en el ámbito de la cultura, incluso en las iglesias.

Los años grises habían comenzado mucho antes, con el derrumbe de la Segunda República española y el estallido de una guerra civil que dejó en Euskal Herria más de 20.000 muertos y 150.000 desplazados. Este legado trágico fue reflejado por plumas y pinceles como los de Hemingway, Malraux, Picasso, Koestler, Sartre, Bernanos, Éluard y Orwell. Los autóctonos no podían hablar: habían sido engullidos por el horror.

Desde 1936 a 1944, nuestro país vivió sumido en las tinieblas. El fascismo, esa carta marcada del capitalismo, generó un conflicto que llevó a unos polvorientos carlistas a luchar contra gudaris y milicianos de la libertad. Esa contienda, esa terrible y aciaga guerra, derrotó al país que, en los años anteriores, se había ilusionado con esperanzas de revoluciones y nuevos mapas de convivencia. Convirtió un escenario de esperanza en un gran cementerio, lleno de tumbas ahondadas por la intolerancia y por el mal. La inteligencia no murió, pero fue subyugada.

Las cárceles se llenaron de hombres y mujeres como nunca antes. Parecía que el mundo se enclaustraba y que la vida desaparecía tras las rejas. A quienes habían creído en nuevas posibilidades la dictadura les privó de todo, de luz, de agua, de aire. Fueron tratados como bestias, amedrentados con un nuevo orden de aspavientos fascistas, fanatismos y catecismos.

Hubo entonces un Gobierno vasco con vocación nacional. Poco o nada le dejaron y tuvo que huir al exilio, como tantos ciudadanos anónimos. Paul Detournier, el carismático alcalde de Sara, había dicho en cierta ocasión, que la noche era vasca, porque en ella vivían los contrabandistas. Los que detestaban a la luna, según Félix Urabayen, porque delataba sus rutas.

El exilio, la duermevela de los pueblos, “la mayor tragedia en la historia del País Vasco”, según el lehendakari Agirre, fecundó tierras allende los mares, pero también desdibujó nuestro horizonte más cercano, nos alejó de los mejores. José Antonio Agirre, el que quiso y no pudo, y murió de nostalgia en París, traicionado nuevamente por los amos del mundo. En su boletín Zutik, ETA recogió la muerte de Agirre bajo el epígrafe “lehendakari maitea”.

Con ETA había nacido una nueva hornada de jóvenes impacientes por el futuro. La guerra se situaba tan lejos de ellos que incluso parecieron irreverentes. No sabían de historia, no sabían de política, ni siquiera de estrategia militar. Pero hicieron suya la célebre frase de Esteban Echeverría, aquel vasco-argentino que teorizó el progreso: “La España nos educaba para vasallos y colonos, y la patria exige de nosotros una ilustración conforme a la dignidad de hombres libres”. En 1951, año en el que se inicia el presente trabajo, Hego Euskal Herria había conocido una mítica huelga general. En aquel verano, el Gobierno francés expulsó sorpresivamente al Gobierno vasco de su sede parisina. Un joven ministro del Interior, François Mitterrand, colaboracionista con los nazis y 30 años después presidente de Francia con el Partido Socialista, se encargó de hacer efectiva la orden de desalojo. Tras hacerse España con su titularidad, la sede vasca fue convertida en embajada española y más tarde en Instituto Cervantes. La derrota parecía total.

Al año siguiente, el Opus entraba en Nafarroa, con todas las puertas abiertas y, simultáneamente, el Ejército español, el norteamericano y más tarde los soldados de la OTAN, se hacían dueños de las Bardenas. Federico Krutwig, que se incorporaba en Euskaltzaindia con sillón propio, era obligado a exiliarse porque su discurso de apertura no gustó al gobernador civil de Bizkaia. Quince años después, Krutwig pertenecía a esa organización, surgida unos años después de su exilio y que él bautizó como Euskal Tenebrosoen Alkartasuna. ETA, Euskadi Ta Askatasuna en euskera; Euskal Herria y la Libertad. Siglas que, a propuesta de Txillardegi, a punto estuvieron de ser ATA (Aberria Ta Askatasuna) y que, según Madariaga, el más optimista de todos, pronto serían más conocidas que EOKA.

Al comienzo de la década de 1960, lo viejo y lo nuevo chocaban sin herirse. Leizaola tomaba las riendas del Gobierno vasco en el exilio, desde un sótano inmundo en la calle Singer de París, mientras el embajador francés prohibía a los bertsolaris Xalbador y Mattin actuar en EEUU. Entre Irati y Orbaitzeta, el Campesino hacía la última incursión del maquis en Euskal Herria.

Como sucede en todos los espacios de coacción, las apariencias y las mentiras caducan, en esa ocasión frente a los niños y niñas de aquella generación maltratada que se convirtieron en jóvenes y luego en adultos. En la década de los sesenta, Euskal Herria asistió al parto de una larga primavera, plena de ilusiones y esperanzas. Hubo quien quiso cercenar los alientos de esa generación, pero para entonces era ya demasiado tarde. Lo nuevo se abría camino de la mano de Jorge Oteiza, Jon Mirande, Txomin Peillen, Gabriel Aresti, Ez dok Amairu, Fernando Larruquert... Con el cambio, llegaron las primeras Comisiones Obreras, las cooperativas, Enbata, el revulsivo ideológico de la V Asamblea de ETA, la huelga de Bandas de Etxebarri. Y, en aquel 1968 que sacudiría el mundo entero, moría Txabi Etxebarrieta. En palabras de Oteiza, «7 de junio, sacrificado en Benta-Aundi, el primero de nuestra Resistencia última...». Inmortalizado para siempre en Aranzazu.

Eran tiempos convulsos: al juicio de Burgos le siguió el acto heroico de Joseba Elosegi frente a Franco en el frontón de Anoeta, la fuga de los presos de Basauri y la muerte en una acción de ETA del presidente del Gobierno español y delfín del dictador, el almirante Luis Carrero Blanco. Si, en 1961, la policía había matado por primera vez a un vecino de Bilbao y dejado paralítico a otro por considerarlos militantes de la organización vasca, tras la muerte del sucesor de Franco, el Estado afrontó su relación con ETA como una guerra, aunque fuera de baja intensidad.

Esa contienda no declarada se trasladó a la sociedad, fue una guerra contra los manifestantes que protestaban contra la polución en Erandio, contra los obreros que pedían un salario digno en Gasteiz, contra los carlistas reciclados en Montejurra, o contra las peñas sanfermineras que demandaban amnistía en Iruñea. Los estados de excepción y las torturas se sucedieron con una cadencia endiablada. ETA creció al mismo ritmo. Referencia contra la dictadura, sus militantes, sus asambleas, sus escisiones, sus operativos, atracos, secuestros, muertes, atentados... se convirtieron en la crónica de un país, Euskal Herria, que llevaba años sumido en una agonía colectiva, en el sentido más unamuniano de la palabra.

El enfrentamiento resultó angustioso para las partes directamente implicadas. Carlos Santamaría, consejero de Educación en el Consejo General Vasco en 1978, año en el que concluye este trabajo fotográfico, señalaba que tal proceso “es muy largo, terriblemente sangriento en algunas de sus etapas y en alto grado represivo en casi todas ellas”.

Las siguientes páginas intentan recoger, de manera gráfica, ese periodo, con el eje de la historia de ETA como columna vertebral. No ha sido fácil poner imágenes a procesos, momentos o situaciones, teniendo en cuenta, por una parte, que las cámaras fotográficas no eran tan usuales como en épocas posteriores y, sobre todo, el carácter clandestino de ETA y la brutal represión franquista. Pese a ello, creemos humildemente que este trabajo es una enorme aportación a la memoria de este pueblo, ya que ofrece una perspectiva que trasciende con mucho la mera visión periodística o historiográfica que se le ha dado a la historia de la organización hasta ahora. En esta época dominada por lo visual, presentamos unas páginas que, en su mayoría, son en blanco y negro, aunque matizadas por ese color que también se abría paso en los negativos de las viejas máquinas, aquellos cacharros hoy barridos por la marea digital. Una mirada inédita en su género que esperamos ayude a comprender tanto a las generaciones actuales como a las venideras un proceso sin el cual no se puede entender la sociedad vasca actual ni futura.

Prólogo y fotografías del libro 'ETA. Una historia en imágenes (1951-1978)'.

Une honetan ez duzu ezer saskian.

Une honetan ez duzu ezer saskian.

Iruzkinak 0 iruzkin